銘記歷史 勿忘國恥

1931年9月18日,深夜的沈陽柳條湖,一聲爆炸撕開了華夏大地的安寧。日軍鐵蹄踏破東北,短短數月,百萬平方公里的錦繡河山淪于敵手,三千萬父老開始了流亡的悲慘生活。

"九一八"這數字,從此刻進民族記憶,成為一道痛徹心扉、永志不忘的精神傷疤。

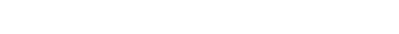

侵占沈陽街市的日軍 新華社發

但苦難從未壓垮中華民族。冰天雪地的東北林海,楊靖宇以草根棉絮為食,仍率抗聯將士與敵周旋;街巷村落間,普通民眾自發組織抗日武裝,用土槍大刀守護家園。

精神長城

十四年浴血抗爭中,“堅韌不屈”是刻在骨血里的信念,“創新御敵” 是絕境求生的智慧 —— 地道戰、地雷戰,用樸素戰術打破裝備差距;“團結一心” 是共赴國難的底色,前線沖鋒與后方支援交織,筑成無法攻破的精神長城。

砥礪前行

如今,硝煙早已散盡,但那段歷史留下的精神火種,仍在照亮當下的每一條前行之路。

面對工作里的技術瓶頸,如當年突破敵人封鎖般攻堅克難,是對 “堅韌” 的傳承;在行業中探索新方法、新路徑,像先輩創新戰術那樣突破局限,是對 “智慧” 的延續;團隊協作中彼此支撐、互補共進,如同當年軍民同心御侮,是對 “團結” 的踐行。

民族復興

"九一八"從不是單純的紀念符號,而是融入血脈的精神密碼。它提醒我們:所有前行都需銘記來路,所有奮斗都應帶著歷史的重量。

今天,我們不必再面對槍林彈雨,但仍需以先輩的精神為鎧甲——在科研一線潛心鉆研,在工廠車間精益求精,在平凡崗位追求卓越。用每一個人的微光,匯聚成民族復興的磅礴力量;用每一次創新的突破,筑牢國家發展的堅實根基。

新華社發

歷史的警鐘長鳴,自強的火炬永傳。 在這新時代的征程上,讓我們帶著歷史的啟示,以堅韌為舟,以創新為槳,以團結為帆,共同駛向民族復興的光輝彼岸。

以史為鑒

振興中華

關注官方微信

關注官方微信